傳統開發流程解析

瀑布式到敏捷的演進

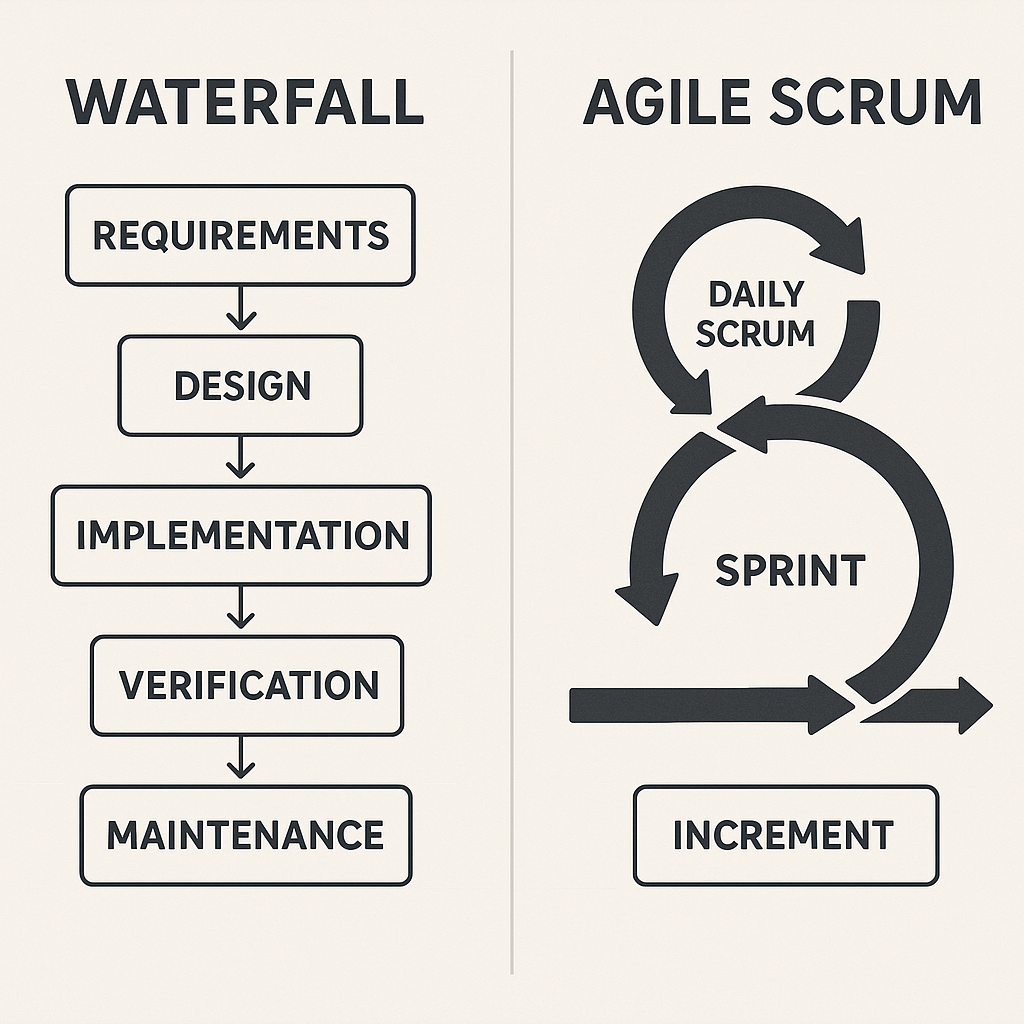

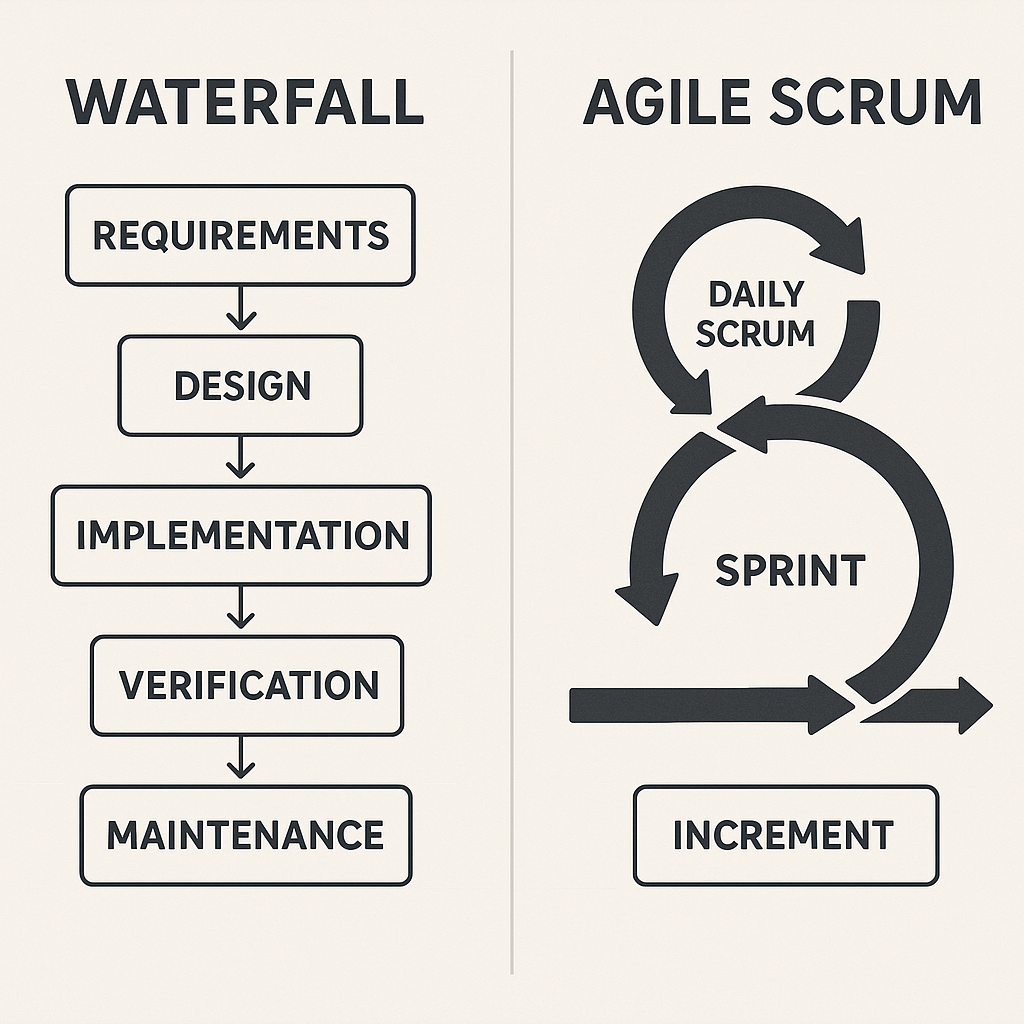

還記得 Waterfall 模型嗎?那個把軟體開發當成蓋房子的時代——需求分析→系統設計→實作→測試→部署→維護,每個階段都要完成才能進入下一階段。理論上很完美,實務上卻是災難。客戶在最後才發現「這不是我要的」,而我們已經花了六個月。

於是 Agile 誕生了,帶著「擁抱變化」的承諾。Scrum、Kanban、XP...各種方法論如雨後春筍般出現。我們開始有了:

- 兩週一次的 Sprint

- 每日站立會議

- Sprint Review 和 Retrospective

- Product Backlog 和 User Stories

看起來進步很多對吧?確實,我們能更快回應變化了。但仔細想想,這些真的解決核心問題了嗎?

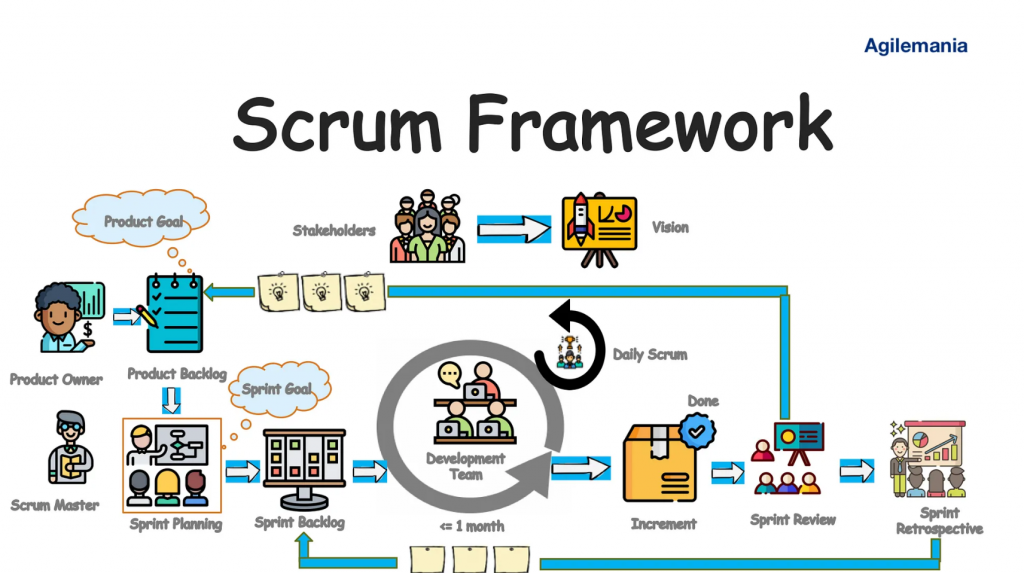

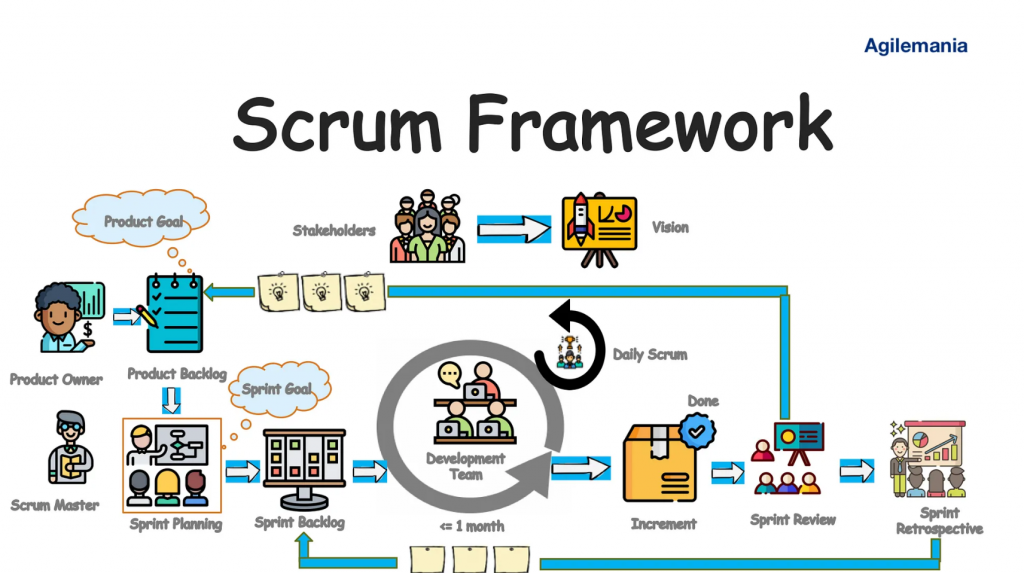

經典的 Scrum Framework 運作方式

有段時間,筆者真的很崇尚敏捷開發,這張圖就是經典的 Scrum Framework 的運作方式,筆者幸運地在某團隊跑過成功的版本,但帶到下一個團隊後就直接悲劇了,因此理解到並不是一套方法就可以適用所有情況...

流程優化 vs 本質問題:

- Agile 優化了「管理流程」,但寫程式還是一樣累(流程管理的是溝通成本,開發成本不變)

- 我們更頻繁地交付了,但每次交付的痛苦並沒有減少

- 每個 Sprint 都在趕工,技術債越積越多

- 頻繁的交付反而增加了部署和整合的壓力

- 溝通變多了,但理解的落差依然存在(會議變多了,但問題也變多了)

- 我們依然在重複造輪子,只是現在是每兩週造一次

- 相似的功能在不同專案中反覆實作

- 知識和經驗難以在團隊間有效傳承

- 每個開發者都在解決相同的問題,卻沒有累積可重用的解決方案

本質問題是什麼?是我們還在用 20 年前的工具和方法,試圖應對今天的複雜度。就像用算盤參加程式設計競賽——不管你的手指多靈活,終究有極限。

=

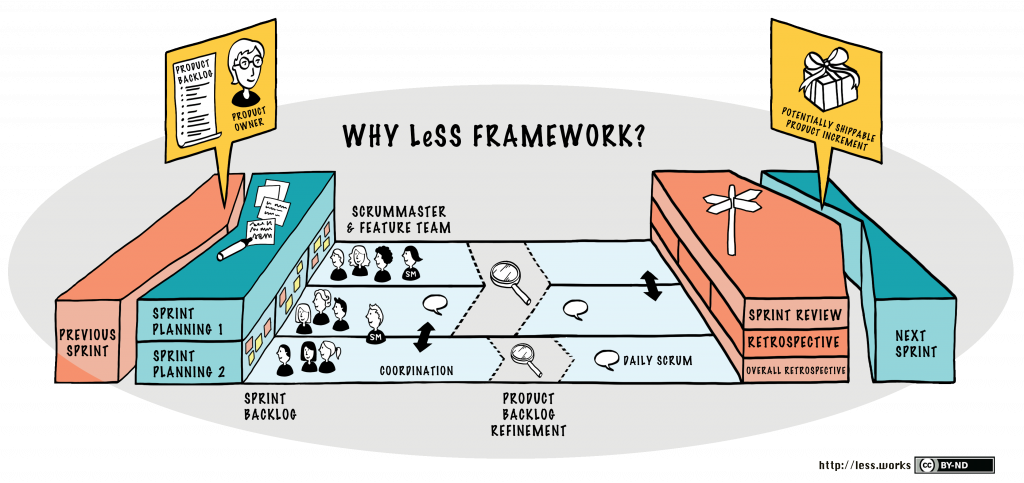

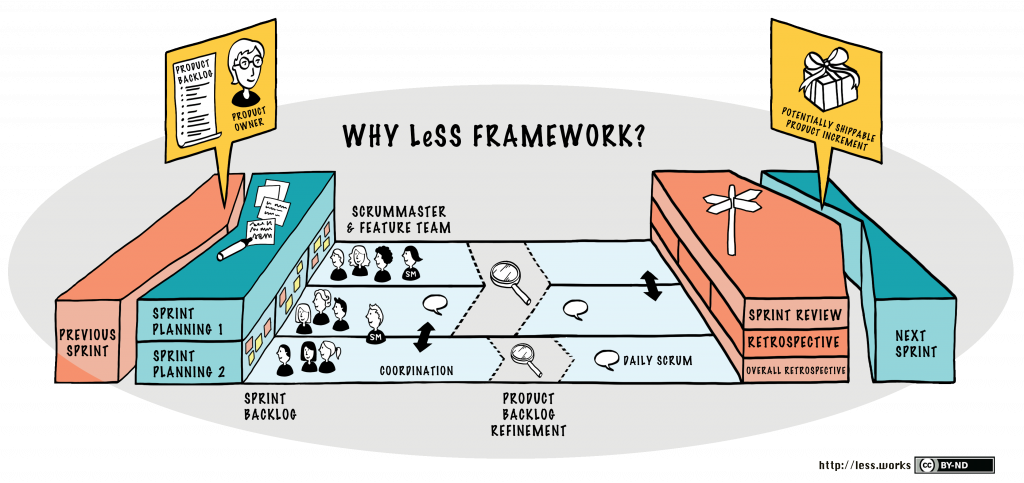

LeSS (Large-Scale Scrum) 框架

更可怕的是當團隊人變多的時候,這些問題會放大很多倍,LeSS 是個很好的方法,但其實實踐上還是沒有辦法解決根本問題(至少在某些條件下是這樣)

典型的開發週期剖析

讓我們誠實地檢視一個典型的 Sprint 是怎麼運作的:

Sprint Planning(第一天):

- 上午:討論這個 Sprint 要做什麼

- 下午:估點數、分配任務

- 實際產出:一堆 Jira tickets

開發期間(第2-9天):

- Daily Standup:「昨天做了什麼、今天要做什麼、有什麼阻礙」

- 實際開發時間:扣掉會議、被打斷、環境問題...可能只有 4-5 小時

- Code Review:來回修改,一個 PR 可能要 2-3 天才能 merge

Sprint 結束(第10天):

- Demo:祈禱不要當場出包

- Retro:「下次我們要改進...」(但下次還是一樣)

真實的痛點:

- 需求理解的落差(PM 說的 vs 工程師理解的)

- 重複性工作(每個專案都在寫類似的 CRUD)

- 測試永遠寫不完(因為時間都被其他事情佔據)

- 部署還是戰戰兢兢(即使有 CI/CD)

喪屍 Scrum 的症狀

借用《喪屍Scrum生存指南》的概念,讓我們診斷一下你的團隊:

推薦閱讀:《喪屍Scrum生存指南》

筆者十分推薦這本書,裡面提到了非常多核心觀念,可以帶進團隊中少走些許彎路~

症狀一:機械化的儀式

- Daily Standup 變成「昨天我做了...今天我要做...」的機械報告

- Sprint Planning 是 PO 單向宣布任務

- Retrospective 永遠是那幾個改進項目,但從來沒實施

症狀二:假裝的自組織

- 等待 Scrum Master 分配任務

- 不敢挑戰不合理的需求

- 遇到問題就搓掉,而不是團隊內解決

症狀三:與客戶價值脫節

- 完成功能 ≠ 交付價值

- 燒完點數 ≠ 客戶滿意

- 通過測試 ≠ 解決問題

診斷結果:如果你的團隊有 2 個以上症狀,恭喜你,已經是「喪屍 Scrum」了。表面上在執行 Scrum 的儀式,但靈魂已經死去。

數據會說話

敏捷導入的期望與現實

根據業界觀察與多份調查報告,企業對敏捷開發往往抱有很高期待:

-

期望加速交付:大多數組織期待敏捷能顯著提升交付速度

-

期望提升產品品質:希望透過快速迭代來改善品質

-

期望提高團隊士氣:認為自組織團隊能提升工作滿意度

但實際成效往往不如預期,顯示「導入敏捷 ≠ 成功轉型」。

開發者時間分配現況(以每週 40 小時計)

根據業界調查,開發者的時間分配大致如下:

-

實際寫程式:12 小時(30%)

-

會議:10 小時(25%)

-

跨部門協調與溝通:8 小時(20%)

-

等待或被阻塞:5 小時(12.5%)

-

處理技術債與維運雜務:5 小時(12.5%)

換句話說:

「我們花在討論 要做什麼 的時間,往往與實際 在做什麼 差不多,甚至更多。」

技術債的雪球效應

- 成熟專案平均 30-50% 時間在處理技術債

- 維護成本逐年增加

- 「重構」永遠在下個 Sprint(但永遠不會來)

為什麼需要革命性改變

市場不等人

- 2020 年:App 開發週期 3 個月

- 2024 年:市場期待 1 個月

- 2025 年:2 週內沒有 MVP,你已經輸了

競爭對手在用什麼黑科技?答案可能讓你驚訝。

技術複雜度爆炸

十年前的 Full Stack:

- HTML + CSS + jQuery

- 一個後端框架(Rails/Django/Laravel)

- MySQL

現在的 Full Stack:

- 前端框架(React/Vue/Angular)+ 狀態管理 + 打包工具

- 微服務 + API Gateway + Message Queue

- 多種資料庫(SQL/NoSQL/Cache)+ 容器化 + 雲端服務

技術棧的複雜度大幅增加,但我們的開發方法進步了多少?

為什麼「更努力」不是答案

你不能通過:

- 開更多會來解決溝通問題

- 加更多人來加速開發(人月神話)

- 熬更多夜來提升產出

- 寫更多文件來傳承知識

因為這些都是在優化馬車,而不是發明汽車。

這些筆者都嘗試過,甚至雙管、三管、四管齊下,但沒有一個方法是真的能達到目的的

AI-Driven Development:真正的解方

問題的本質

過去 20 年,我們一直在優化「人與人的協作」,卻忽略了「人與機器的協作」。敏捷優化了管理流程,但沒有改變開發本質。

革命性的轉變

傳統開發流程:

人類思考 → 人類設計 → 人類編碼 → 人類測試 → 人類部署

AI-Driven Development:

人類意圖 → AI 理解 → 共同設計 → AI 生成+人類驗證 → 自動化測試 → 智慧部署

這不是小修小補,這是整個開發典範的轉移。

四大核心理念

1. 意圖驅動(Intent-Driven)

傳統:「我要寫一個 for 迴圈來處理陣列」

AI 驅動:「我要過濾出所有活躍用戶並發送通知」

專注於「要做什麼」而非「怎麼做」。

2. 知識放大(Knowledge Amplification)

- AI 記住所有的 best practices

- 即時提供領域特定的解決方案

- 一個人擁有整個社群的集體智慧

3. 持續生成(Continuous Generation)

- 程式碼、測試、文件同步產生

- 自動保持一致性和完整性

- 技術債在產生時就被預防

4. 人機協作(Human-AI Collaboration)

- 人類:創意、方向、商業邏輯

- AI:執行、優化、處理細節

- 1+1 > 2 的協同效應

實際案例對比

傳統方式(2週):

- Day 1-2:需求討論、架構設計

- Day 3-8:寫程式碼

- Day 9-10:寫測試(通常寫不完)

- Day 11-12:Debug、修復

- Day 13-14:部署、文件

AI-Driven 方式(2天):

- 上午:向 AI 描述需求,獲得架構建議

- 下午:AI 生成基礎程式碼,人類調整

- Day 2 上午:AI 生成測試,人類驗證

- Day 2 下午:部署上線,文件自動生成

效率提升不是 2 倍,是 7 倍。

透過傳統開發流程但交給 AI 落實與輔助,並且讓有經驗的人帶過整個流程,會讓整個開發流程加速非常多

個人開發者的黃金時代

對個人開發者來說,AI-Driven Development 意味著:

一人抵一個團隊

- 不再需要找後端、前端、DevOps

- AI 補足你不擅長的領域

- 專注在你的核心競爭力

專注於創造價值

- 不再浪費時間寫 boilerplate

- 把精力放在產品創新

- 更多時間理解用戶需求

競爭力的巨大提升

- 以前要 6 個月的專案,現在 1 個月

- 個人開發者也能做出企業級產品

- 快速驗證想法,快速迭代

立即行動的三個步驟

這不是未來,是現在。當你還在開 Sprint Planning 時,競爭對手可能已經用 AI 完成了 MVP。

今天就可以做的事:

-

試用 AI 工具:GitHub Copilot、Cursor、Claude、ChatGPT

-

小規模實驗:用 AI 重構一段程式碼或寫測試

-

改變思維:從「怎麼寫」轉變為「要什麼」

下一篇預告

AWS 最近推出了企業級的 AI-Driven Development 框架,但對個人開發者來說,我們需要更靈活、更實用的方法。

下一篇我將分享:

- AWS AI-Driven Development Life Cycle

- 筆者的 AI-Driven Development 實踐框架

思考題:如果 AI 能幫你節省 70% 的開發時間,你會用這些時間做什麼?

記住,這不是要不要改變的問題,而是什麼時候改變。早期採用者將獲得最大的紅利。

準備好告別喪屍 Scrum,擁抱 AI-Driven Development 了嗎?

別等到競爭對手都用 AI 完成三個專案了,你還在開第一個 Sprint Planning。現在就開始你的 AI-Driven Development 之旅吧~